広告

adsense4

はじめに

今年も祇園祭の季節が巡ってきました。

1か月にわたって様々な神事が繰り広げられる壮大な祭りですが、中でも最大の見せ場である山鉾巡行は世界中の観光客の心を魅了してやみません。

しかし、一方で殺人的な京都独特の夏の暑さ、100万人を超える見物客の人数、これらに辟易して「山鉾巡行はテレビで見るに限る。」と決めている地元の京都人は多いのではないでしょうか。

山鉾巡行

灯台下暗し。―――このことばは、山鉾巡行を知っているようで案外知らない京都人をいいあらわすのにうってつけの表現です。

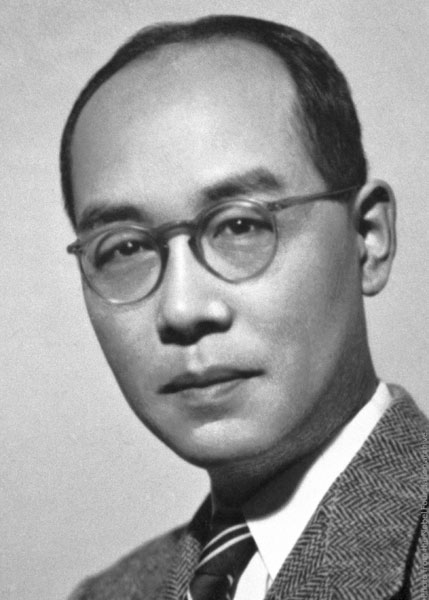

そして、このことばは、これからご紹介する日本初のノーベル賞受賞者として有名な湯川秀樹博士にもぴったり当てはまったようです。

人生の大半を京都で過ごした湯川秀樹博士ですが、祇園祭の山鉾巡行を実際に見たのは50代になってからのことでした。

「京都は自分の故郷である。」と常々自認していた湯川博士が、生まれて初めて見た山鉾巡行について抱いた感動をつづった随筆を見つけましたので、その一部をご紹介します。

湯川秀樹博士とは?

湯川秀樹(1907~1981)とは、1949年(昭和24年)に日本人として初めてノーベル物理学賞を受賞した科学者であり、社会の教科書にも名前が載っているほどの偉人です。

博士のノーベル賞受賞のニュースは、太平洋戦争に敗れたことで自信を無くしていた当時の日本人に誇りと勇気を与える慶事だったと伝えられます。

湯川秀樹博士

湯川博士は1907年東京の港区六本木に生まれましたが、1歳の時父親が京都帝国大学の教授に就任する関係から、家族で京都に移り住みました。

その後、一時期阪神やアメリカで生活することもありましたが、人生のほとんどを京都で過ごしました。

博士自身、1959年(昭和34年)に刊行した自伝「旅人」の中でもこう綴っています。

「私の記憶は京都に移った時から始まる。やはり、京都が私の故郷ということになるのかもしれない。」

また、別なところではこうも記しています。

「京都の土地と人を愛好する気持ちは、決して人後に落ちないつもりである。」

まさに、湯川博士と京都は切っても切れない関係だったのですが、その博士が昭和30年代の初めに祇園祭についてこう書いているのです。

「前後通算すると30年以上京都に住んでいたことになるが、祇園祭の山鉾巡行を見たのはどうも今度が初めてらしい。らしいというのはごく小さいときに見たようでもあり、ないようでもあるからである。見たとしてもほとんど私の記憶に残っていない。

なぜ今まで見ていなかったのか。以前は格別の興味も感じなかったのであろう。昼間のことでもあり、近年は何か用事があっていけなかったのであろう。」

祇園祭は日本を代表する祭りであり、八坂神社の重要な祭礼・行事でもあります。

なかでも山鉾巡行はそのハイライトとして、世界中の人々から人気を集めています。

それを、これまで見たことがない、と京都が故郷の湯川博士はいうのです。

「宵山の方は今までに何回も見た。見たというより歩き回ったという方が適当であろう。四条通に並んでいる華やかな山鉾を人波にもまれてみて歩いたのちに、やや人通りの少ない横町に入っていくと思いがけない方向から祇園ばやしが聞こえてきたり、寂しい町の一隅に山の人形が祭ってあったりする。

だんだん中心地帯から遠ざかっていくにしたがって、人の行き来もまばらになり、はやしの音もかすかになっていく。私はこの気分の移り変わりが好きであった。

そればかりではない。平生は表だけしか見えない間口の狭い中京の家々が、中庭から表まですっかり見通せるように明るく照らされ、屛風や毛氈で飾り立てた表座敷で歓談する人影が見えるのも、宵山になくてはならぬ景物であった。」

宵山とは巡行の前夜祭のことであり、各山や鉾を飾って、鉾の上では祇園ばやしを奏でます。

博士は山鉾巡行は見たことがないものの、宵山には何度も足を運んでいたようです、

また、山鉾町の旧家や老舗の商店では、先祖代々の屛風や絵画などの美術品を一般の人々に特別公開します。(これを屛風祭りといいます)

宵山

屛風祭り

祇園祭の歴史

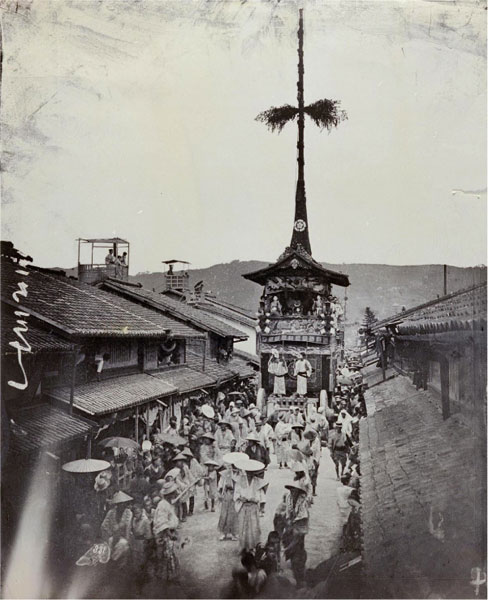

祇園祭の歴史は古く、起源は平安時代初期にまでさかのぼることができます。

869年に京の都に疫病がはやり、祇園社(現在の八坂神社)より神泉苑に神輿を送って疫病の厄除けを祈ったことが始まりとされています。

明治時代までは祇園御霊会と呼ばれていました。

時代とともに次第に豪華になって、現在の形(山と鉾で総数34基、先祭り7月17日、後祭7月24日)になりました。

明治時代の山鉾巡行

祇園祭の山鉾は中京、下京の各町に伝わるもので、毎年必ず先頭を切る長刀鉾から2022年に196年ぶりに復活を果たした鷹山まで全部で34基あります。

現在の山鉾巡行

さて、湯川博士の目に初めての体験である山鉾巡行はどう映ったのでしょうか?

「山鉾巡行は、高山市長の好意で田中彌人形店の二階からゆっくり見物することができた。」

高山市長とは昭和25年から昭和41年まで京都市長を務めた高山義三のことです。

湯川博士は市長のはからいで、四条通にある田中彌人形店の2階から見物することができました。

田中彌人形店は江戸時代の1808年に創業した200年以上も続く京人形の老舗です。

現在も四条通で商いを続けています。

田中彌人形店

「私どもの見ている方へ鉾からしきりにちまきをほってくれるので受け止めるのに大わらわであった。狙いがそれて屋根に落ちたのや、また電線に引っかかったのもあった。道に立っている見物の方へはなかなか行き渡らないのに、私たちが独占するようで気づつないながらも、私どもを歓迎してくださる気持ちは嬉しかった。しまいごろに二階からちまきをほったら、見回りの人に叱られた。」

ここでいうちまきとは食べられるちまきではありません。

これは笹で作った厄除けのお守りのことで、祇園祭の期間だけ各山鉾町の会所で販売されます。

これを買い求める京都人は多く、京都の町を歩いていると玄関先にこれを飾っている家が数多く見られます。

湯川博士が見物した当時は、このちまきは巡行のときに鉾の上からばらまかれていたのです。

厄除けちまき

「ゆっくりと間をおいて、目の前を通り過ぎていく鉾や山を見ながら、何百年もの間、毎年毎年繰り返されるお祭りに、こんなに大勢の人が見に来るのはどういうわけであろうかと考えずにはいられなかった。」

湯川博士は京都一中、京都三高を経て、京都帝国大学理学部物理学科を卒業。

大阪帝国大学、京都帝国大学で研究を積み、27歳の時に後にノーベル賞を受賞することになる「中間子理論構想」を発表します。

戦後は一貫して京都大学で物理学の研究と教鞭をとり、日本物理学会会長などを歴任しました。

この随筆が書かれた昭和30年代は、まさに油の乗り切った40代後半から50代前半にあたりました。

その湯川博士は山鉾巡行を見た感想を最後にこう書き記しています。

「人生の意義は何か、人生の幸福とは何かということになると、人によってずいぶん見解が違うであろう。お祭り騒ぎは愚の骨頂だと思う人もあろう。私自身も、もともと孤独癖が強かった。一室に閉じこもって本を読むか、考え事をする方がはるかに有意義だと思っていた。

しかし近頃になって、大勢の人とぼんやりお祭りを眺めて、皆が何となく楽しい気分になるということも、決して無意味でないと悟るようになった。

お互いの日常生活の水準を少しずつでも向上していくように、たゆまず努力することは何物にもまして大切なことである。しかし私どもはそのために身体を疲らせているばかりでなく、神経をも疲らせ、いら立たせているのである。そしてそのために必要以上に対立を激化させ、住みにくい世の中を一層住みにくくしている傾向さえないとは言えぬ。

時たまのんびりとお祭りを見て神経を休める機会を持ち得るということは、京に住む身の一つの幸せである。

京にきて祇園祭を見しあとの

耳にすがしき蝉しぐれかな」

自伝「旅人」の中で、自身の性格を「孤独な我執の強い人間」と分析するくらい、博士は人づきあいの苦手な人物だったようです。

しかし、初めて山鉾巡行を見て、そこに集う大勢の観衆の賑わいと楽しそうな雰囲気に接して、博士は改めて幸福の意義を考え直したのではないでしょうか?

何百年もの間連綿と受け継がれてきた祭りの伝統、そこに一堂に会する一般大衆の熱気と躍動感。

これらの活気に直に触れた湯川博士は、これまでの人生で体験しなかった新鮮な感動を覚えたようです。

つつましく平凡ではあっても、周りの人たちと喜びを共有する幸福感。

理屈っぽい定義や難しい話を抜きにして、あっさりと単純に喜びを分かち合う幸せ。

こうしたものに出会えた感動を率直に認めて随筆に綴り残した湯川博士に、コラム子は非常に好感を抱きます。

ひょっとすると、この新しい幸福感は、京都をこよなく愛する湯川秀樹博士にもたらされた、祇園祭からの思いがけない贈り物だったといえるかもしれません。

博士はこののちも京都に暮らし、1981年に74歳で亡くなりました。

晩年は核廃絶運動に積極的に参加したことでも知られています。

参考文献

①「旅人 ある物理学者の回想」湯川秀樹博著 朝日新聞社 1958年

②「京都 祇園祭の印象」湯川秀樹

この記事を書いた人

つばくろ(Tsubakuro)

京都生まれ、京都育ち、生粋の京都人です。

若い頃は京都よりも賑やかな東京や大阪に憧れを抱いていましたが、年を重ねるに従って少しづつ京都の良さが分かってきました。

このサイトでは、一見さんでは見落してしまう京都の食を巡る穴場スポットを紹介します。