広告

adsense4

最晩年の漱石、京都祇園での日々

祇園白川

春の川

隔てて男女かな

この句は晩年の夏目漱石が、祇園のある芸妓に思いをはせて詠んだ句です。

句の添え書きに、「木屋町に宿をとりて川向の御多佳さんに」、と記されています。

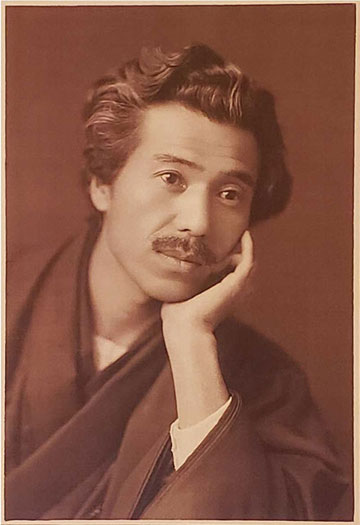

夏目漱石と言えば、森鷗外と並んで日本の近代文学の礎を築いた文豪として広く知られていますが、その生涯、とりわけ後半生は病気との闘いの日々でもありました。

夏目漱石

漱石を苦しめたのは持病の神経衰弱と胃潰瘍です。

代表作としてあげられることの多い「吾輩は猫である」(明治三十七年)や「坊っちゃん」(明治三十八年)を発表して、朝日新聞の専属作家となった漱石は「三四郎」(明治四十年)「それから」(明治四十二年)「門」(明治四十三年)と次々に作品を世に送り出していきますが、その陰で繰り返し起こる神経衰弱と胃潰瘍に責め苛まれていました。

「門」を執筆中には大量の吐血をして、伊豆の修善寺に転地療養しますが、そこで更に大吐血。

文字通り、死の淵をさまようことになります。

重度の神経衰弱と危篤状態に陥るほどの胃潰瘍は、漱石の人生観に計り知れない影響を及ぼして、それ以降の作品群は「死」や「宗教」といった深く生命を凝視するものが多くなります。

「彼岸過ぎまで」(明治四十四年)、「行人」(大正元年)、「こころ」(大正元年)、「道草」(大正二年)などの生と死の苦悩を描いた小説を発表して、漱石は大正四年「硝子戸の中」の完成後再び大吐血をします。

その間にも神経衰弱は悪化の一途をたどっていました。

そんな姿を見かねた漱石の妻鏡子は、漱石を慕う弟子の京都在住の画家津田青楓に、夫が気分転換を図れるよう京都を案内してもらえないかと、内密に相談を持ち掛けます。

画家津田青楓

青楓は快く引き受けて、その結果実現したのが大正四年の京都滞在でした。

京都における磯田多佳との邂逅

漱石が京都に入ったのは大正四年三月二十日のことでした。

文学上の弟子でもあり画家でもあった津田青楓が予約してくれていた木屋町の旅館「北大嘉(きたのだいか)」に宿をとって、街を散策した後漱石は青楓に祇園で評判の或る芸妓を紹介されます。

その時のことを青楓は「漱石と十弟子」という書物に書き残しています。

「お多佳さんがおいでやしたわ、津田さん」

お梅さんは、階段をとんとん降りて行ったが、やがてお多佳さんを案内してきた。

漱石先生は髭をそりながら、鏡に映るお多佳さんの横向きの姿を眺めておられた。

彼女は祇園の主人公にはふさわしからぬ器拭で白粉気も何もなく、木綿着で立ち働いていればばあやと見まがうほどであった。

その代わり、彼女にはほかの芸者の持っていない趣味と思想があった。

俳句を語り古美術を談じたり、古典音曲が得意だったので、金で遊ぶ商人や相場師なぞには向かなかった。

多佳 「夏目さん、えらい粋なとこへお越しやしたなあ」

漱石 「津田君が紹介してくれたんだ」

多佳 「津田さんえらいわあ。ええとこ知っといやすなあ」

磯田多佳

このとき漱石が出会ったのが、磯田多佳という祇園で有名な芸妓でした。

多佳は祇園のお茶屋「大友(だいとも)」の女将をしており、和歌や俳句、文学に秀で古美術の造詣にも深く文芸芸妓として知られる存在でした。

その上多佳は祇園きっての三味線の名手で、多佳が三味線を弾き始めると白川沿いの人々の声が静まり返ったと言われています。

多佳の座敷には京焼や清水焼の一級の茶わんや花瓶が飾られ、彼女の魅力のとりこになった多くの文人や画家が足しげく祇園に通いました。

谷崎潤一郎や吉井勇、横山大観や竹久夢二など錚々たる芸術家が彼女に恋文を書き送っています。

この夜の席での多佳と漱石のやり取りはどうだったのでしょうか。

多佳はその夜のことを書いています。

「鴨川に沿うた二階座敷に、先生と西川さんと津田さんと三人にて、初めてと思われぬほどいろいろ打ち解け面白いお話をする。

ことに先生は洒落がお上手で、私と二人して、無口な西川さんと津田さんをけむに巻いてしまうほど洒落を言い合うた。先生の奥さんは洒落をいう人は上調子でいけないとお嫌いであるそうな。先生の笑いながらのお話しぶりは、かねがね思うてたように窮屈なところはなく、優しい中に凛とした御気性だと思われる。思わず長話をして十二時が鳴ったのにびっくりしておいとまを告げて帰る。」

(「渋柿」、磯田多佳、大正六年)

漱石は多佳の機智に富んだ会話が気に入りました。

漱石は四十八歳、多佳は三十六歳でした。

二日後にも漱石は多佳を呼び寄せます。

この時は他に誰も同席させず多佳と二人きりでした、

鴨ロースなど食事の献立も漱石自らが決めて、真心を込めて多佳をもてなします。

その席で多佳は漱石に向かって、「明後日もし暖こうて晴れたら、先生、一緒に北野天満宮に梅の花を見に行かしまへんか?」と誘います。

漱石はこれを聞いて大喜びします。

ところが、当日多佳は約束を守りませんでした。

この日、多佳は別なお客と宇治に舟遊びに出かけていたのです。

お茶屋「大友」に電話をかけて腹を立てた漱石は、国立博物館へ出かけ、それから伏見稲荷を訪ねて四条通りの洋食屋で昼食をとりました

よほど機嫌が悪かったのでしょう、日記に「まずい」とだけ記しています。

そして、弟子の津田青楓に「東京へ帰る」と告げます。

その夜に詠んだ俳句が先に紹介した

木屋町に宿をとりて川向の御多佳さんに

春の川を隔てて

男女かな

という句なのです。

漱石の宿である「北大嘉」から多佳の茶屋の「大友」が見えて、それを隔てるのが高瀬川であるという、まさに恋の句と言っても不思議ではない内容です。

漱石は多佳に裏切られたという気持ちが強かったらしく、東京に帰った後も日記の断片にそれを記しています。

「僕はあの女に対してただプラトニックラブを持っているだけだ。」

更に帰郷後の多佳にあてた手紙でも恨みを述べています。

「お前は僕を北野の天神様へ連れて行くと言って、その日断りなしに宇治に行ってしまったじゃないか。ああいう無責任なことをすると、決していい報いはないものと思っておいで。」

(大正四年五月二日、多佳あて書簡)

しかし、本当はこれは漱石の勘違いでした。

多佳は北野天満宮の菅原道真公にちなんだ二十五日に漱石を誘ったつもりだったのです。

ところが京都に不慣れな漱石は二十四日と思い込んでしまったのです。

この後、多佳は漱石の宿を訪ねて非礼を詫びます。

それでも気持ちの収まらない漱石をなだめようと、多佳は漱石を茶屋に招いてもてなします。

しかし、その宴のさなか漱石は再び大吐血をするのです。

医者が呼ばれ、危篤状態に陥った漱石を多佳は懸命に看病します。

こんな状態で体を動かしてはいけないということから、漱石は多佳のお茶屋に二泊するのでした。

多佳はその時のことをこう綴っています。

「『病気なればこそ祇園の茶屋に思いがけず二泊することになる。』といって、先生はお笑いになる。」

そのまま漱石は京都に滞在を続けますが、依然として体調は芳しくありませんでした。

やがて四月二日に妻の鏡子が京都に到着します。

鏡子は多佳と顔を合わせますが、多佳のことを何とも思っていなかったようです。

二人の様子を実にあっけらかんとした調子でこう振り返っています。

「このお多佳さんがのべつに駄洒落を飛ばします。軽口にかけては夏目もよく出る方で、負けずに駄洒落を飛ばしまして、そばで聞いていられないほどだと言って笑っていましたが、実によく駄洒落の掛け合いをやったものです。」

(「漱石の思い出」、夏目鏡子 談)

漱石の妻、夏目鏡子

鏡子は漱石の秘めた胸の内にはとんと気が付かなかったようです。

四月十六日、漱石夫妻は東京へ帰りました。

帰郷後も漱石は多佳の北野天満宮の一件が許せなかったようです。

蒸し返してこんな手紙を書き送っています。

「あなたを噓つきといったことについてはどうも取り消す気になれません。あなたは親切な人でした。それから話をして大変面白い人でした。私はそれをよく承知しています。しかしあのこと以来、私はあなたもやっぱり玄人だという感じが胸の中にわいてきました。私は嫌がらせでこんなことを書くのではありません。美しく良い所を持っているあなたに対して冷淡になりたくないから、こんなことをいつまでも言うのです。」

(多佳あて書簡、大正四年五月二日)

この手紙を果して多佳がどんな風に受け取ったかは分かりません。

むすび

これきり二人の交際は途絶えてしまいました。

そして翌大正五年十二月九日、漱石は胃からの大出血でこの世を去ります。

享年四十九歳でした。

一方、多佳はその後も祇園の女として生きていきます。

多佳がこの世を去ったのは昭和二十年五月十五日のことでした。

無くなる直前、戦争の空襲を避けるために実施された強制的な建物疎開によって、長年にわたって守って来たお茶屋「大友」が取り壊されて失意の中の死だったといいます。

享年六十六歳でした。

多佳の死を悼んで作家の谷崎潤一郎は「磯田多佳女のこと」という本を著しています。

無粋ともいえるほどその生涯で妻以外の女性の影を見かけない夏目漱石ですが、最晩年にただ一度心を惹かれたのが、この磯田多佳だったようです。

とはいえ、多佳に宛てた書簡の文面からもうかがえるように、その思いの馳せ方はいかにも生真面目で堅苦しい、一言で言うなら野暮ったいものでした。

多佳に対しての漱石の願いは、多佳と素人の付き合いをしたかったということに尽きるようです。

御池大橋のたもとにある漱石の句碑の写真

ちょっとした勘違いから約束が実現しなかった日に漱石が詠んだ俳句、

春の川を

隔てて男女かな

この句には、文芸芸妓の異名をとるほど名だたる芸術家を虜にしてきた多佳と、遊びには無縁で生きてきた漱石との間のどうしようもない隔たりが感じられます。

余談ですが、妻の鏡子は漱石の没後も、京都滞在中の漱石の大吐血の際に多佳がかいがいしく看病してくれたことに感謝の気持ちを忘れずにいて、多佳が上京した時は親しく交際を続けていました。

漱石の一番弟子を自認する作家の小宮豊隆などから「悪妻」と酷評されて、世間一般では評判の悪い鏡子夫人ですが、コラム子は決してそうは思いません。

先に紹介した「漱石の思い出」などの著作の一文からもうかがえるように、鏡子の気性はざっくばらんでサバサバしたものでした。

非常に繊細でしかも複雑な性格の持ち主である上、大病の連続であった漱石のような夫と長年暮らしていくには、鏡子夫人のような裏表がなく太っ腹で楽天的な性格の妻でなかったらとても神経が持たなかっただろうと、漱石の愛読者であるコラム子は常々考えております。

参考文献

①夏目漱石全集 第十巻 書簡集(筑摩書房)

②「漱石と十弟子」 津田青楓(芸術社)

③「祇園の女 文芸芸妓磯田多佳」杉山博明 (新潮社)

④「漱石の思い出」夏目鏡子談、松岡譲 (新潮社)

この記事を書いた人

つばくろ(Tsubakuro)

京都生まれ、京都育ち、生粋の京都人です。

若い頃は京都よりも賑やかな東京や大阪に憧れを抱いていましたが、年を重ねるに従って少しづつ京都の良さが分かってきました。

このサイトでは、一見さんでは見落してしまう京都の食を巡る穴場スポットを紹介します。