広告

adsense4

子どものころ、京都で生活する私たちの毎日の暮らしを、明るくにぎやかにしてくれた人々をこれから紹介しようと思います。

今では見かけなくなった人々、形を変えて残っている人々、今もなお廃れずにいる人々など、その現在の姿は様々ですが、あの日あの時京都の往来で当たり前に目にした光景を懐かしく振り返ってみることにします。

加茂のおばさん

リヤカーで振り売りするおばさん

夏の暑い日、ろくに声もかけずにぬうっと家に入ってくるおばさんを見た思い出はありませんか。

手にしているのは大きくてツヤツヤしたナスやトマト、それからキュウリ。

いでたちは紺木綿の小袖に三幅前掛けといった昔ながらの伝統的な装束でした。

この人々は「加茂のおばさん」あるいは「畑のおばさん」と呼ばれ、昔からの京都の夏の風物詩の一つでした。

京都の北部、上賀茂の地域でとれる京野菜を売り歩く行商を振り売りと呼びますが、これは遠く平安時代にその起源をさかのぼることができます。

コラム子の家にも子どものころ、6月から7月の終わりころにかけて、必ず訪ねてくる「加茂のおばさん」がいました。

おばさんはその年の野菜の出来具合などについてあれこれ話をしながら母と取引をして、お茶を飲み世間話をして帰っていきました。

「加茂のおばさん」のお得意先は西陣界隈だったと言われています。

一日中家の中で機織りの仕事にかかりきりで、なかなか外に買い物に出かける時間のない西陣の主婦にとって、家までわざわざ足を運んでくれる「加茂のおばさん」は重宝な存在だったでしょう。

現在のトラックによる振り売り

さて、そんな歴史ある京都の振り売りですが、その商法自体は今も健在です。

現在上賀茂で振り売りを続けている農家は18軒。

いずれも100年以上上賀茂で農業を引き継いできた人々です。

さすがにリヤカーで売り歩くことはなくなりましたが、「加茂のおばさん」は今もトラックで西陣の地域を中心に回っています。

シジミ売り、ウナギ売り

しじみの写真

昭和50年代の初めごろまで見かけた風景でした。

滋賀県の瀬田では当時、まるで砂利をすくうほどシジミがとれたそうです。

また同時に、瀬田は天然ウナギの日本有数の産地でもありました。

そういう関係から、京都の町の界隈でも日常的に瀬田のシジミ売りとウナギ売りの人々の姿を見かけたものです。

現在では、琵琶湖の水質汚染がはなはだしくなってしまったために漁獲量が激減した結果、これらの光景はすっかり過去のものとなりました。

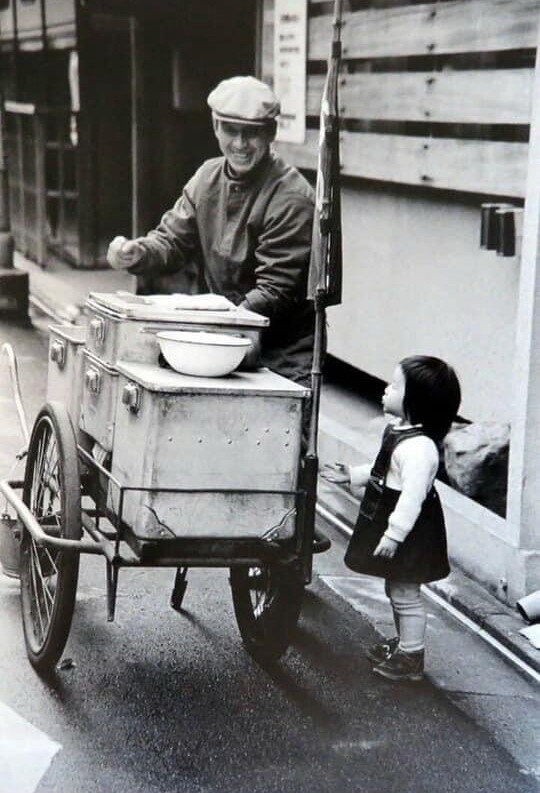

自転車で朝晩やってくる豆腐屋さん

自転車で売る豆腐屋の写真

もう一枚、自転車で豆腐を売る写真

子どものころ、毎日朝晩欠かさず耳にした豆腐屋のラッパの音を思い出すことはありませんか?

お母さんに言われて、鉢やお皿をもって豆腐屋さんから買った記憶のある人もいるのではないでしょうか。

どこか哀愁のあるラッパの音色を響かせて、朝晩自転車でやってくる豆腐屋さんの姿は風情のあるいいものでした。

この豆腐売りも昭和の終わりとともにすっかり見なくなりました。

その理由としては、昔の市場が廃れて代わりに登場したスーパーに置かれている豆腐の方が断然値段が安いことや、共働きの家庭が増えて朝晩売りに回っても肝心の客がいないことなどがあげられるでしょう。

豆腐という普段の食卓に欠かせない食品さえも、今では往来を行き来して売り歩くことはめったに見かけなくなりました。

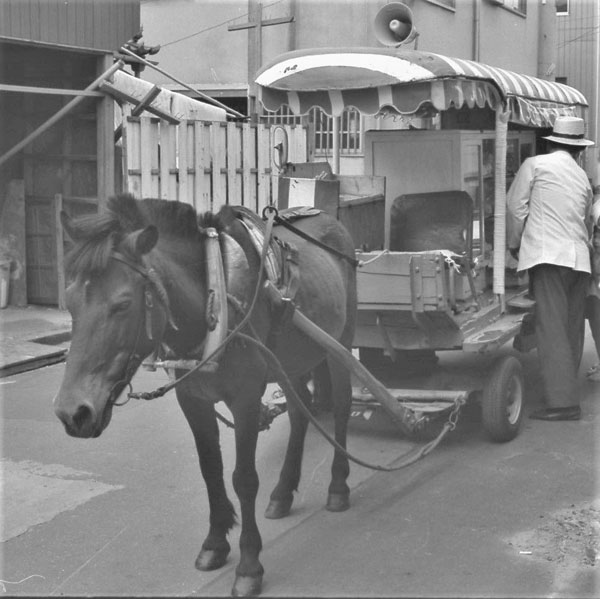

ロバのパン屋

「ロバのおじさんちんからり~ん」のBGMとともに蒸しパンを売り歩く「ロバのパン屋」。

これまた京都でおなじみの移動販売の光景の一つだった、と言えるでしょう。

おなじみどころか、このロバのパン屋はとりもなおさず京都発祥のパンの移動販売の先駆け的存在なのです。

昭和28年桑原貞吉氏という人物が、株式会社ビタミン連鎖店本部という蒸しパン製造の会社を京都で起こしたのがその始まりです。

当時はロバではなく馬に車を引かせていました。

車を引く馬の写真

「ロバのパン屋」は高度経済成長期の真っただ中の子供に愛されて、京都から全国に広まっていきました。

最盛期159店舗を数えたといわれています。

車の増加という道路事情の変化とともに、昭和35年ころから馬の代わりにライトバンに切り替えられましたが、依然として「ロバのおじさんちんからり~ん」の音楽は巷で好評だったことから変わることなく使用されていました。

ライトバンの「ロバのパン屋」のモノクロ写真

やがて食糧事情が変化するに従い、蒸しパンそのものが人々の口に合わなくなっていき徐々にその数は減っていきました。

現在、「ロバのパン屋」の生き残りは全国で4店舗。

残念ながら発祥の地である京都では営業はしていません。

ただ、昔を懐かしむ声は多いようで、月に1度岐阜や三重などの「ロバのパン屋」が出張販売を行っており、往年のファンに好評だそうです。

現在の「ロバのパン屋」のカラー写真

昔懐かしいポン菓子

先に紹介した「ロバのパン屋」と並んで、ポン菓子の露店も昭和50年代の初めころまではよく目にしたものです。

米を専用の圧力釜に入れて高温で一気に過熱して製造させるこの菓子は、原材料の米の中の水分が飛び出すときの炸裂音の激しさからポン菓子と呼ばれています。

ポン菓子もまた大正から昭和の半ばにかけて、子供たちの定番のおやつでした。

ポン菓子の行商人は地域を巡回して、ここぞと決めた場所、例えば公園とか神社の境内とかで露店を開きます。

お菓子を作ってもらう子供や大人たちは、めいめい米と砂糖と大きな袋を持参して集まるのです。

露店のおじさんは、お金と引き換えに目の前でポン菓子を作って見せてくれるのが普通でした。

しかし、時代とともにこの露店での販売もすたれてしまいました。

理由としては、衛生的な問題やポン菓子製造時の炸裂音が危険だとされることをはじめ、工場生産が増加したことから露店の数が減少していったことなどが挙げられます。

現在のポン菓子はスーパーやコンビニで見かけることがほとんどです。

スーパーで売られているポン菓子の写真

ただ今でも僅かながら、ライトバンで実演の移動販売をしている業者もあります。

京都では、「まさ屋」や「ポン菓子屋ATHA」といった専門業者がいるとのことです。

ポン菓子のライトバンの写真

ポン菓子のライトバンのもう一枚の写真

夜泣きそば

夜泣きそばの屋台の写真

長谷川町子さんの4コマ漫画「サザエさん」を読んでいると、頻繫に波平とマス夫さんが仕事帰りに立ち寄るのが夜泣きそばとおでんの屋台。

ラーメンをすすりながら一杯飲む場面が盛んに出てきます。

夜に響くチャルメラの音は戦後の昭和の平和な暮らしを象徴する原風景の一つであるといっても過言ではないかもしれません。

残念ながらコラム子は一度も食べたことはないのですが、友人の一人に根っからの夜泣きそばファンがいました。

その友人はチャルメラの音色を聞くと、じっとしていられなくなり思わずどんぶりをもって屋台に駆け込むのだ、と語っていました。

その夜泣きそばの屋台も最近では見なくなりました。

理由としては、コンビニなどの24時間営業の店が広まったことや、衛生的な見地からあれこれ揶揄されるようになったこと、さらにカップ麵を常備する家庭が増えたことなどが挙げられます。

昭和50年代頃には200店舗を数えた関西の夜泣きそばの屋台は激減して、今や10店舗であるとか。

これを憂える往年のファンもいることはいますが、いかんともし難いのが現状のようです。

むすび

このように、かなり様々な人々が町の界隈を行き来して、京都の私たちはそれを目にしながら暮らしてきたわけですが、時代の流れとともに往来する行商人の在り方も移ろっていきました。

とはいえ、何百年と続く歴史の移り変わりを潜り抜けてきた商いの人々、例えば「加茂のおばさん」などは多少装束は変わっても今も厳然と残っています。

また、行商ではないのでここでは詳しく取り上げませんでしたが、京都の町の界隈で今も昔も見かける人の中に托鉢の雲水の姿があります。

子どものころ、お経を唱えながら家々の軒先で立ち止まってお布施を乞う雲水に出くわして死ぬほど怖かった経験のある京都人は多いのではないでしょうか。

雲水の写真

連綿と続く長い京都の歴史の中で今も昔も変わらず行き交う人々、それとともにある時代を象徴するかのように一時期往来を闊歩して消えていった人々、それらに時として思いをはせるのもまた良いものです。

この記事を書いた人

つばくろ(Tsubakuro)

京都生まれ、京都育ち、生粋の京都人です。

若い頃は京都よりも賑やかな東京や大阪に憧れを抱いていましたが、年を重ねるに従って少しづつ京都の良さが分かってきました。

このサイトでは、一見さんでは見落してしまう京都の食を巡る穴場スポットを紹介します。