広告

adsense4

なるほど、ここがかの「革堂 行願寺」か。

と、わたしはその日、行願寺を訪れて深い感動に浸っていた。行願寺、それは平安時代中期の寛弘元年(1004)、皮聖(かわひじり) 行円(ぎょうえん)によって一条小川(上京区)の地に創建された天台宗の寺院のことだ(本尊は十一面千手観世音像)。行円の活動により寺院は人々からの厚い信仰を受け、かつては町堂として大いに栄えたという。しかし度々の災火により寺地を転々とし、宝永五年(1708)の大火の後、当地(京都市中京区)に移された。

行円:『集古十種』より(ウィキペディアより転載)

ここではかつて、行円上人主導のもとで多種多様な法華講会(ほっけこうえ)という儀礼が盛大に執り行われ、多くの人々が仏様の救いに縁を結んだ場所として知られている。

法華講会とは〈すべてのものを平等に仏と成して安楽へと導く〉ことを説く『法華経』の教えを、目で見て分かりやすく劇的に伝えてゆく儀礼のことをいう。人々はかつてこうした講会に参加して仏様と縁を結び、心と身体の救済にあずかったのである。

その際、身に鹿の皮衣を着て化仏の宝冠をかぶり、千手観音の陀羅尼を持したという行円上人。上人は、手にする羂索(けんさく=縄)で一切の衆生を漏れなく救うとされる不空羂索観音(ふくうけんさくかんのん)と同じ格好をして、人々を導く観音に自らをなぞらえたのだという。

(イメージ)

(イメージ)

注意:この画像は行願寺のものではありません。

観音さまとなった行円上人はさまざまな法華講会を通し、世俗で苦しむ人々を安楽の境地に導く活動に励んだとされている。

「それぞれの身分・能力・財力に応じて善い行いを積み重ねてゆけば、その先に必ず救いの道が開かれてゆく。誰にでも皆平等に」。

このような教えを説く『法華経』の物語を皆で共有し、救いにあずかることができる仏様の聖地。行円上人の活動に目を向けた時、行願寺はそう呼ぶことができる場所なのではないだろうか、とも考えた。

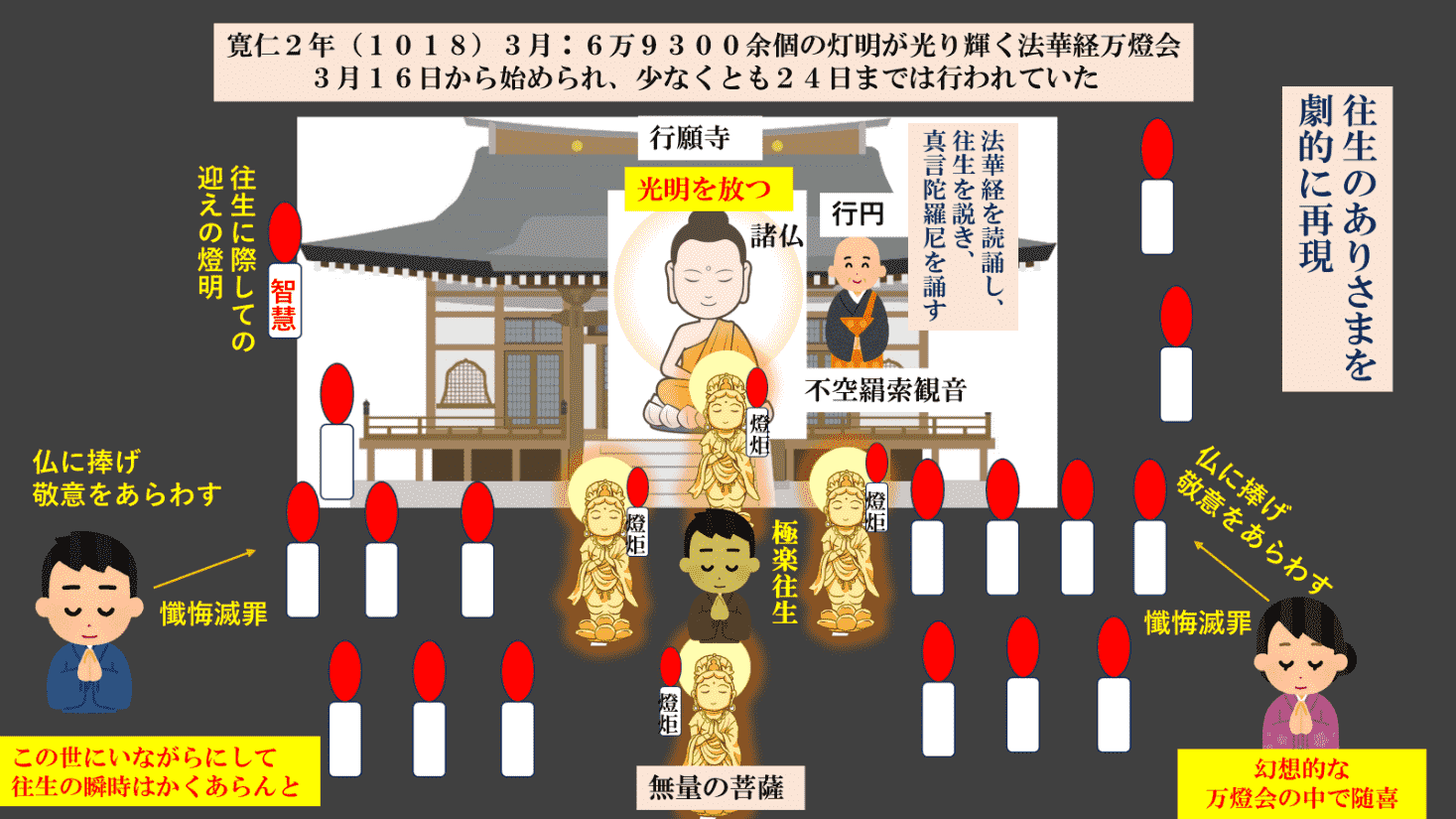

平安時代中期、行願寺では実にさまざまな法華講会が開催されていたが、その中で一例をあげると、「6万9300余個の法華経万燈会」という儀礼がある。寛仁2年(1018)、3月16日から始められ、少なくとも24日までは行われていたとされるこの法会は、壮大な極楽往生(極楽に生まれ変わる)のありさまを劇的に再現したものであったとされている。

勝浦令子「皮聖行円の宗教活動の特質」(『奈良平安時代史論集』吉川弘文館、1984年)を参考に作成を試みた図解(筆者作)。

・これらが光り輝く万燈会の中で、来迎の諸仏菩薩の中でも一番先に往生の人々を導く観音の姿をした皮聖行円が、『法華経』を読誦し、往生を説き、さらに真言陀羅尼を誦する。

・そして行願寺に参詣した人々は、この世にいながらにして、往生の瞬時はかくあらんと、幻想的な万燈会の中で随喜する。

万燈会(まんどうえ)、それは懺悔をして悪業を犯した罪を滅するために一万の灯明を灯し、仏と菩薩に供養(捧げて敬意をあらわす)する法会。灯明は苦をもたらす煩悩の闇を破る、仏の智慧にたとえられる。

「諸仏・諸菩薩来迎という幻想的な世界の中で極楽往生を疑似体験し、共に仏の救いにあずかったことを心から喜び合う。仏様の救いというのは実はすぐそこに存在している。仏さまは実はいつもそこにいらっしゃる。仏さまはいつも私たちと共にある」

「6万9300余個の法華経万燈会」という儀礼を知り、歴史を通してそれを疑似体験させてもらったとき、そんなことを思ったわたしがいた。

そしてこうも思った。「お寺は世俗の苦を生きる人々にとって、〈いのちの拠り所〉となり得る場所なのではないか」、と。

参考文献

・平林 盛得『聖と説話の史的研究』(吉川弘文館、1981年)。

・勝浦 令子「皮聖行円の宗教活動の特質」(『奈良平安時代史論集』吉川弘文館、1984年)。

・中村 元 編・福永 光司 編・田村 芳朗 編・今野 達 編・末木 文美士 編『岩波 仏教辞典』第三版「供養」「灯明」「万灯会」「滅罪」の頁(岩波書店、2023年)。

霊麀山 革堂 行願寺

- 住所

〒604-0991 京都市中京区寺町通竹屋町上ル行願寺門前町 - 電話:075-211-2770

- URL:https://kaudau.jp/

- ツイッター:https://x.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2Fhashtag%2F第十九番革堂行願寺%3Fsrc%3Dhash%26ref_src%3Dtwsrc%255Etfw

- フェイスブック:https://www.facebook.com/pages/革堂(行願寺)/202579059790592/#/

- インスタグラム:https://www.instagram.com/gyoganji_temple/

- 拝観料:無料

- 拝観時間:7:00〜17:00

- 納経時間:8:00〜17:00

- 交通アクセス

京阪電車 神宮丸太町駅下車徒歩10分 - 駐車場:門前より斜め西北の寺町通りにあります有料駐車場をご利用下さい。

この記事を書いた人

じゅうべい(Jubei)

みなさんこんにちは。今日も元気がとまらない地球人、じゅうべいです。好きなことは遊ぶこと(漫画に映画、音楽(Jロック等)にカフェ巡り)です。

よろしくお願いします。