広告

adsense4

はじめに

森鷗外と並び称される明治の文豪・夏目漱石は、人間の複雑な心理を繊細に描写して、人生や生きる意義そのものへの問いかけを、数々の作品で行ったことで知られています。

しかしながら、一方で漱石は大変な食いしん坊でもありました。

夏目漱石

例えば、臨終の間際でも漱石は「何か食わせろ」と枕もとの家族に繰り返し頼みました。

亡くなる約10日余り前には、病臥しながらも「腹がすいたから、何か食わせろ」と鏡子夫人にせがんで、パンと牛乳と果汁、それとアイスクリームを食べています。

漱石の次男・夏目伸六の著書「父 夏目漱石」によると臨終で言い残したことばは、先に紹介した「何か食わせろ」でした。

医師が、せめて葡萄酒ならと許可すると、漱石はそれを飲んで、ただひと言「うまい」と言って息を引き取ったそうです。

ところで、夏目漱石の文体は、きめ細かな美文調であることもあれば、写生的なこともあり、作品によって多様な表現方法を使い分けていますが、時には大変なユーモアがうかがえることもあります。とりわけ、書き残した随筆や日記などを紐解いてみるとそのユーモアセンスが卓越していることがわかります。

食欲旺盛だった漱石は、自分の食べたものの内容と感想を事細かに日記に書き記しており、その内容は読んでいて実に面白いものです。

健啖家の漱石は、京料理をどう思ったか?

ぜんざいの場合

人生の後半生を重い胃潰瘍に苦しんだ夏目漱石ですが、意外にも食の好みは洋食好きでおまけにとびっきりの甘党でした。

漱石自身、朝日新聞紙上で「文士の生活」と題する随筆で次のように述べています。「食物は酒を飲む人のように淡白なものは私には食えない。私は濃厚なものがいい。支那料理、西洋料理が結構である。日本料理などは食べたいとは思わぬ。尤もこの支那料理、西洋料理もある食通という人のように、何屋の何でなくてはならぬというほどに味覚が発達してはいない。幼稚な味覚で、脂っこいものを好くというだけである。酒は飲まぬ。日本酒一杯くらいはうまいと思うが、二三杯でもう飲めなくなる。その代わり菓子食う。」

好物は「こってりした脂っこい肉類」であり、淡白な豆腐よりも「がんもどきの煮物」に箸をつけると記しています。

お猪口一杯で真っ赤になる下戸でしたが、甘いものには目がなく、シュークリーム(子供には隠して一人で食べてしまうほど好きでした)やアイスクリーム(明治時代には非常に珍しく、家に製造機があるほど)、砂糖をまぶした豆菓子、最中、羊羹、白桃などです。

日常がそんな食生活だった夏目漱石ですが、生涯で京都を4回訪れています。

1番最初は明治25年の夏、2回目は40年の春、3度目は42年の秋、最後が大正4年の春です。

2度目の入洛に際して、漱石は「京に着ける夜」と題した随筆を書いています。

この中で、漱石は、最初の京都への旅行の時は親友の正岡子規と一緒であったと昔を懐かしみながら、慣れない京都の風情や習慣に戸惑いを隠せないことを綴っています。

「たださえ京は寂しいところである。細い路を窮屈に両側から仕切る家はことごとく黒い。戸は残りなく鎖されている。ところどころの軒下に大きな小田原提灯が見える。赤くぜんざいと書いてある。人気のない軒下にぜんざいはそもそも何を待ちつつ赤く染まっているのかしらん。」

当時の京都は夜になると、戸を閉ざして明かりも消してしまい、ひっそりと静まり返っていたようです。

人力車に揺られながら漱石は、唯一小田原提灯の明かりを見つけます。

その小田原提灯に赤くぜんざいと書かれていると、漱石は記しています。

このぜんざいは、今は亡き親友の正岡子規につながる思い出でもありました。

漱石は続けます。

「初めて京都へ来たのは15,6年の昔である。その時は正岡子規と一緒であった。麩屋町の柊家とかいう家へ着いて、子規とともに京都の夜を見物に出た時、初めて余の目に映ったのは、この赤いぜんざいの大提灯である。

この大提灯を見て、余は何故かこれが京都だなと感じたぎり、明治40年の今日に至るまで決して動かない。ぜんざいは京都で、京都はぜんざいであるとは余が当時に受けた第一印象でまた最後の印象である。子規は死んだ。余は、いまだにぜんざいを食ったことがない。」

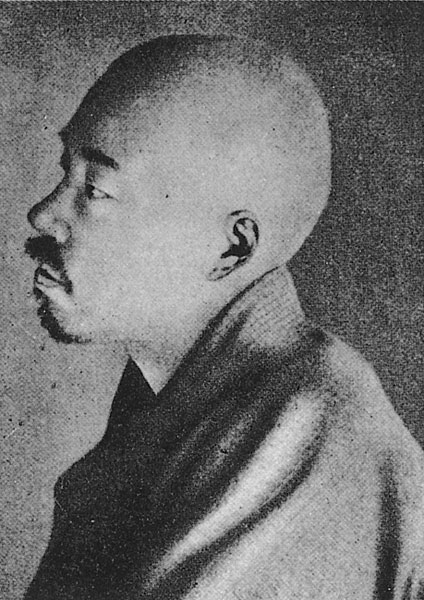

正岡子規

京都のぜんざいは関東の汁粉に相当するようです。

漱石は勿論、正岡子規も汁粉に目がなかったようで、2人も日記や随筆にそれぞれ汁粉のことを書いています。(「汁粉を食べすぎた」漱石、「汁粉党」子規など)

京都の名物がぜんざいであるというのは当たっていませんが、明治40年ごろの寺町や新京極にはぜんざいの専門店があったのかもしれません。

関西でのぜんざいは粒あんの汁気のあるものを指し、関西の汁粉はこしあんの汁気のものを指しますね。

これに対して、関東の汁粉は汁気のあるものは汁粉と呼ばれ、粒あんの場合は田舎汁粉と呼ばれるそうです。関東でのぜんざいは、汁気のない餡を餅などに添えたものを指すようです。

こういう点から考えると、おそらく漱石は関西のぜんざいがどんなものかさっぱりわかっていなかったのではないかと思われます。

ぜんざい

山ばな平八茶屋の場合

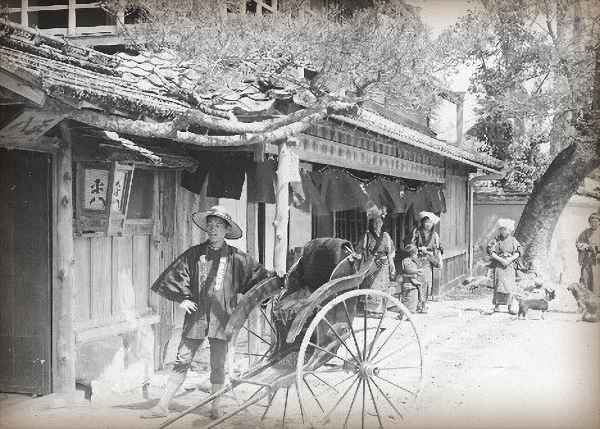

夏目漱石が京都を訪れるたびに必ず足しげく通ったのが、若狭に続く鯖街道沿いの茶屋である山はな平八茶屋です。

山はな平八茶屋は創業450年を超える老舗で、かつては鯖街道を旅する旅人が立ち寄るお休みどころでした。

彼らはここでわらじを変え、湯を浴びて、麦飯とろろをかきこんで旅を続けたのだそうです。

現在の山はな平八茶屋

名物の麦飯とろろ

明治時代の平八茶屋

平八茶屋の創業当時から全く変わっていない名物料理が麦飯とろろです。

丹波産のつくね芋をすりおろして昆布と鰹節のだしで伸ばして、麦飯にかけた麦飯とろろは昔も今も変わらない洛北きっての一品料理です。

さて、漱石がこの店を初めて訪れたのは最初の京都訪問の折で、正岡子規と一緒でした。

明治25年の夏です。

その時食べたのが川魚料理であったと、日記に記されています。

その次にこの茶屋に立ち寄ったのは明治40年2月。

朝日新聞社と専属契約を結んで職業作家となった時のことです。

漱石は41歳でした。

2月10日、俳人の高浜虚子とともに店に訪れてやはり昼飯に川魚料理を食べています。

この京都旅行は深く漱石の印象に残ったようで、それをもとに職業作家としての第一作「虞美人草」の連載が開始されました。

「虞美人草」の冒頭の主要登場人物2人の会話に、この店の名前が記載されています。

「今日は山端の平八茶屋で一日遊んだほうがよかった。」(「虞美人草」より)

更に、前期3部作と呼ばれる「三四郎」、「それから」、「門」を発表していきますが、「門」にもこの茶屋の料理のことが綴られています。

「ある時は平八茶屋まで出かけて行って、そこに一日寝ていた。そうしてまずい川魚の串に刺したのを、かみさんに焼かして酒を飲んだ。そのかみさんは手ぬぐいをかぶって、紺の立て付け見たようなものをはいていた。」(「門」)

こってりした味付けが好きだった漱石には淡白な川魚料理は今一つ物足りなかったようです。

ただ、麦飯ととろは非常に口に合ったらしくそれが目的でこの店をしばしば訪問したのでしょう。

現在の平八茶屋で麦飯とろろと一緒に出されるのは、川魚ではなくて若狭の高級魚・ぐじの刺身に変わっているそうです。

宇治の普茶料理と漱石

亡くなる前年の大正4年の早春、漱石は神経衰弱と胃潰瘍の療養のために京都を訪れます。

この時の日記には、京都滞在中の食事の内容が綿密に記載されています。

京都に到着した翌日には、漱石を歓迎してくれた西川一草亭の招きに応じて富小路御池の「松清」で懐石料理をたらふく食べています。

鯉こく、鯉のあめ煮、鯛の刺身、鯛のうま煮、海老の汁、飯、酒という内容ですが、漱石はそれでも「物足りない」と記しています。

日記を見るとその足で、漱石は今回の京都滞在の世話をしてくれる弟子でもある画家・津田青楓の家に行きます。

漱石は青楓の家で好きな食べ物をリクエストしています。

罐詰、鶏肉、ハム、パン、チョコレート、湯葉と豆腐ともずくのご飯など。

翌日、漱石は青楓の案内で宇治を訪れました。

その際、万福寺の門前の普茶料理店「白雲庵」で精進料理を食べています。

普茶料理とは中国伝来の精進料理のことです。

この「白雲庵」は現在も営業を続けています。

普茶料理

漱石は、日記に普茶料理の感想を記しています。

「門前の普茶料理で昼食、生臭さのない料理。品数多くして食いきれず。」

「食いきれず。」と書きながらも、あっさりした精進料理は口に合わなかったらしく、帰宅後宿泊していた宿屋で、自分の好みの料理をあつらえています。

鴨ロース、鯛の子、生瓜花かつお、海老の汁、鯛の刺身、河村の菓子。

以上、ざっと見てきましたが、夏目漱石の口には繊細な味付けの京料理そのものはさほど合わなかったようです。

明治、大正の頃の関東と関西の地域差は、現在では考えられないほど大きなものがありました。

例えば、漱石の「坊っちゃん」には冒頭で女中のきよが「松山とは箱根の先ですか?それともこちらですか?」と坊ちゃんに尋ねる場面があります。

また、芥川龍之介が初めて京都を訪れた際に、同行した養父が「生まれて初めて箱根より西に来た。」と感激して語ったと日記に記載されてもいます。

こうした状況下では、京料理どころか京都の文化そのものが、江戸っ子の夏目漱石にはなじみが薄かったでしょう。

それにしても、漱石の食欲旺盛なことには驚かされます。

特に大正4年の京都滞在は、持病の神経衰弱と胃潰瘍の療養目的のためでした。そのうえ、漱石は重い糖尿病も患っていたのです。

にもかかわらず、こってりした食べ物をせっせと口に運んでいるのですから、臨終のことばがこともあろうに「何か食わせろ」だったというのも頷かされます。

漱石は繊細で気難しい一面だけがクローズアップされがちですが、一方でこのように人間臭いユーモラスな側面も併せ持っていたのです。

参考文献

①「父 夏目漱石」 夏目伸六著 文春文庫 1982年

② 「文士の生活」 夏目漱石筆 朝日新聞 1912年

③「京に着ける夕」夏目漱石全集 ちくま文庫 1988年

④「虞美人草」夏目漱石 新潮文庫 1980年

⑤「門」 夏目漱石 新潮文庫 1978年

⑥「日記」 筑摩書房 夏目漱石全集 1971年

この記事を書いた人

つばくろ(Tsubakuro)

京都生まれ、京都育ち、生粋の京都人です。

若い頃は京都よりも賑やかな東京や大阪に憧れを抱いていましたが、年を重ねるに従って少しづつ京都の良さが分かってきました。

このサイトでは、一見さんでは見落してしまう京都の食を巡る穴場スポットを紹介します。