広告

adsense4

はじめに

天文12年(1543年)は、歴史の教科書には「ポルトガル人が種子島に漂着して、日本に鉄砲を伝えた。」とありますが、「甘いもの」の歴史から見ると、この時から西洋の「甘い砂糖」との関わりが始まったのだといえます。

特に大きな影響を与えたのが、キリスト教の布教目的で日本にやってきたポルトガル人やスペイン人の宣教師たちです。

永禄12年(1569年)ポルトガル人の宣教師、ルイス・フロイスがキリスト教布教の許可を得るため、京へ上り、時の権力者、織田信長と対面しています。

この時の献上品が、フラスコ(ガラス瓶)に入った金平糖でした。

キリスト教布教許可の切り札として差し出したくらいですから、そのころの金平糖の値打ちがわかろうというものです。

織田信長

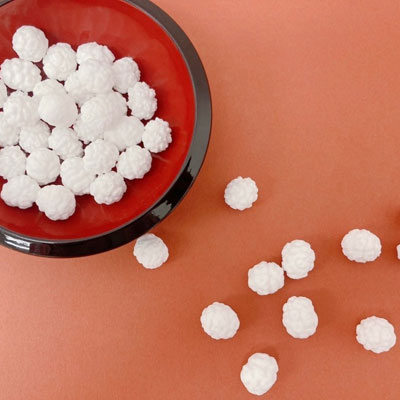

金平糖

ポルトガル語 コンフェイト(Confeito)

金平糖

独特の形状とその甘さに驚愕した信長は、金平糖を大絶賛してその後も何度も取り寄せています。

南蛮人が渡来するまで日本には砂糖がありませんでした。

それ以前の菓子とは、果実や穀物を原料としたものを指していました。

従って「お菓子」=「甘いもの」という概念が生まれたのはこの時代からだといえます。

砂糖の甘さは当時盛んになり始めていた茶道と深く結びついていきます。

金平糖も茶道の創始者、千利休によって野だての席で好んで用いられました。

千利休

やがて、茶道が公家や武士階級に広まるにしたがって、金平糖をはじめ砂糖を用いた南蛮菓子が支配階級に徐々に普及していきました。

例えば「太閤記」(1625年)の記述の中には、キリスト教の入信を勧める際に宣教師たちが、酒飲みには葡萄酒を与え、下戸には金平糖やカステラなどの南蛮菓子を配ったとあります。

金平糖は砂糖の塊ですから、初めて口にした公家や大名たちはさぞ驚いたことでしょう。

江戸時代に入っても長い間、日本は砂糖の入手方法を南蛮貿易に頼っていたそうです。

1707年の資料によると、当時貿易相手国のオランダから輸入した商品の3分の1が、実に砂糖だったと記されています。

ですから、信長時代の金平糖の値打ちがどれほどのものであったかおおよそ察しが付くでしょう。

さて、信長が絶賛した当時の金平糖を復刻したものが入手できる先を紹介しておきます。

入手先は「京都大学総合博物館 ミュージアムショップミュゼップ」です。

「復刻 信長の金平糖」 ¥1000

取り寄せ可 京都市左京区吉田本町 TEL 075―751―7300

復刻 信長の金平糖

南蛮人がもたらしたお菓子の中で、金平糖と並んで、日本の菓子文化の発達にもう1つ極めて大きな影響を及ぼすことになる菓子があります。

それはカステラでした。

カステラ

ポルトガル語(Pao de Castella)

カステラ

カステラの原材料は、小麦粉、砂糖、卵です。

この「調理に鶏卵を用いること」は、日本の料理に革命的な変化をもたらします。

従来の日本では、宗教上の禁忌から鶏卵を使う習慣がなかったからです。

南蛮菓子・カステラの伝来によって、日本では「調理に鶏卵を使うこと」が当たり前になり、江戸時代にはなんと「卵百珍」なる料理書まで出版されるようになります。

和菓子は植物性の素材が原料ですが、唯一の例外が鶏卵です。

鶏卵の使用が和菓子の味の世界を広げたことは間違いないといえるでしょう。

京都で幕末から続くカステラ専門店を挙げておきます。

越後屋多齢堂

京都市上京区今出川千本東入ル

TEL 075-431-0289

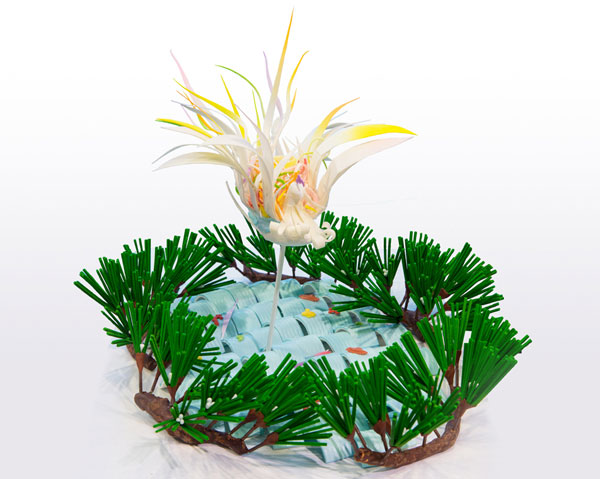

有平糖

ポルトガル語 アルフェロア (Alfeloa)

有平糖

分かりやすく言うと、日本に初めて伝わったハードキャンディのことです。

もとは糖蜜から作られた棒状の茶色い飴でした。

金平糖と並んで茶の湯に重宝され、豊臣秀吉が催す茶会で盛んに用いられたと記録されています。

元禄時代に入ると季節もの、縁起物としてカラフルな色を用いたものが作られるようになり、やがて京都ならではの工芸菓子に発展していきます。

京都の工芸菓子

有平糖はカステラと同じく、今では庶民におなじみのお菓子ですが、江戸時代ではまだまだ珍しくとんでもない高級品でした。

例えば、1626年後水尾天皇が二条城に行幸した時の饗宴の場で、カステラと一緒に有平糖が供されたとの記録が残っています。

今日の京都で有平糖が手軽に買えるお店を紹介しておきます。

甘春堂 1865年創業。「有平糖」1袋¥400。

京都市東山区上堀詰町292の2 TEL 075-561-4019

ひろうす

ポルトガル語 フィリヨース (Filhos)

ひろうす

もとは小麦粉に砂糖と卵を混ぜて油で揚げた、ポルトガルでクリスマスに食べられていたお菓子のことです。

京都では「ひろうす」や「ひりょうず」と呼ばれてお菓子として食べていましたが、どういうわけか江戸時代の末期に、江戸では豆腐を原料にした精進料理に変わってしまいました。

現在では豆腐料理の1つ「がんもどき」になっています。

鶏卵素麵

ポルトガル語 フィオス・デ・オヴオシュ(Flos de ovos)

鶏卵素麵

もとになったのはポルトガル語で「エンゼル・ヘア」(天使の髪)を意味するお菓子。

鶏卵と糖蜜だけを用いて作られています。

京都で購入できるお店を紹介しておきます。

京都鶴屋 鶴寿庵

鶏卵素麵 1束入り¥1080

2束入り¥2376

3束入り¥3564

4束入り¥4644

京都市中京区壬生梛ノ宮町24

TEL 075-841-0751

ぼうろ

ポルトガル語 ボーロ (Bolos)

ぼうろ

小麦粉に砂糖と卵を加えて練り、焼き上げたもの。

ビスケットを由来とする説もあります。

ポルトガルから伝わった当初はふわふわしたカステラのような生地でしたが、江戸時代に独自の発展を遂げ現在のようなサクサクした口当たりのものになりました。

日本のぼうろは現在3種類のものがあり、そばぼうろ、卵ぼうろ、丸ぼうろとそれぞれ呼ばれています。

このうち、そばぼうろと卵ぼうろが京都の銘菓として知られています。

そばぼうろは明治初期に誕生して、一般的なぼうろの原材料である小麦粉、砂糖、卵にそば粉を練りこんで、真ん中に穴をあけて(梅花型)に焼き上げてあります。

口当たりはサクサクした和風のクッキーといったところ。

香ばしいそば粉の風味も格別です。

そばぼうろ

そばぼうろの有名な店を紹介します、

総本家 河道家

京都市中京区姉小路通り御幸町西入る

TEL 075-221-4907

卵ぼうろ

卵ぼうろは京都では衛生ぼうろとも呼ばれ、小さくて可愛い珠状のぼうろです。

小麦粉の代わりに馬鈴薯と卵と砂糖と牛乳を用いて作られ、消化に良いので赤ちゃんの離乳食に最適です。

衛生ぼうろ

衛生ぼうろの有名な店を紹介します。

西村屋衛生ボーロ本舗

京都市中京区間之町二条上がる

TEL 075-231-1232

むすび

ポルトガルの宣教師たちの日本語習得のため、イエズス会が編纂した辞書(1603年)には、当時の日本の菓子の名前も多く掲載されています。

羊羹、饅頭、薄皮饅頭などの点心類。

小豆餅、草餅。

飴、団子、麩の焼など。

この当時から、既に日本人は甘いお菓子を食べていたことがわかります。

安土桃山時代にポルトガル、オランダ、スペインからの宣教師がもたらした南蛮菓子は、砂糖、卵、小麦粉を大量に使うことで従来の菓子の概念を一変させました。

南蛮菓子は茶の湯にも好んで用いられ、公家や武士階級にも広まっていきます。

江戸時代に入って日本は鎖国を行いますが、傍ら幕府は国内での砂糖の生産を奨励したことにより、南蛮菓子は日本独自の発達を見せるようになります。

やがて京の菓子職人も長崎へ赴き、和菓子の技術に南蛮菓子の特色を取り入れながら新しい菓子を生み出していくのです。

それらは、明治以降の西洋菓子とも和菓子とも異なる特別な味覚の菓子として、今も京都の老舗和菓子店で味わうことができます。

参考文献

①「古都の異国」 京都青年会議所 1974年発行

②「会誌食文化研究」 日本家政学会食文化研究会 2006年

③「食べ物の履歴書」 関西大学出版部 2022年発行

④「和菓子」 虎屋文庫 1960年発行

⑤「和菓子の系譜」中村孝也著 淡交社 1967年発行

この記事を書いた人

つばくろ(Tsubakuro)

京都生まれ、京都育ち、生粋の京都人です。

若い頃は京都よりも賑やかな東京や大阪に憧れを抱いていましたが、年を重ねるに従って少しづつ京都の良さが分かってきました。

このサイトでは、一見さんでは見落してしまう京都の食を巡る穴場スポットを紹介します。