広告

adsense4

はじめに

現在、日本の首都が東京であることはいうまでもありませんが、根っからの京都人の心の奥には「いや、今でもやっぱり都は京都や。天子様は、いつか必ず京都へ帰ってきはる。」という本音が根強く潜んでいるようです。

これを聞いてびっくりする人も多いでしょうが、京都人のこの心情は、実はそうそう的外れなものでもないといえます。

そのわけをこれからお話ししましょう。

東京遷都の裏事情

遷都ということばを最初に口にしたのは、幕臣の大久保利通でした。

1868年(明治元年)1月のことです。

何故、遷都という意見が持ち上がったのでしょうか?

それは、まず第一に誕生したばかりの新政府で権力を握るには、為政者が、権力のシンボルである天皇と密接な関係にあることを周囲の者に見せつけなければならないからでした。

そのためにはどうしても、旧態依然とした京都御所の奥深くに天皇がいるのは時の為政者にとって誠に都合が悪かったのです。

更に、背景を山々に囲まれ、寒暖の差の激しい京都はいかにも偏った土地柄であるとの意見も出されました。

それに対して、江戸や大阪ははるかに新しい都の条件を備えている、と当時の幕臣たちは主張しました。

はじめ、大久保利通は大阪を首都にすべしと意見を述べました。

大阪は、江戸時代から「天下の台所」と謳われたように日本経済の中心地だったからです。

しかし、一方で大阪は京都に近すぎるとの批判の声も上がります。

結局のところ、江戸こそが最も新しい都にふさわしいと意見がまとまりました。

その理由としては、江戸の方が、為政者たちにとって天皇と緊密な関係を結ぶことがより容易いからでした。

そうすれば、握れる権力も自ずと強固になります。

加えて、江戸はこれまで幕府が置かれていたこともあり、実質的に既に日本政治の中心地としての立場を確立していました。

江戸の町は人口が集中し活気にあふれ、大名屋敷が林立していました。

新政府は、これらの屋敷を官庁や役所として活用すれば無駄が省けるとも考えました。

こういった経緯で1868年(明治元年)3月天皇は江戸へ向かいます。

表向きは江戸見物という名目でした。

当初、京都の人たちはまさか都が遷るなどとは夢さらさら考えてもいませんでした。

「お早うお帰り」という気持ちで天皇一行を見送ったわけです。

ところがそのうち、「なんかこれはちょっと事情が違うんやないやろか」との疑惑の念が京都人の心に浮かび上がってきます。

天子様はなかなか戻ってきはらへん、江戸は呼び名が東京に変わる、新しい政府の機関も東京に行く。

さあ、京都人は大慌てで猛烈な反対運動をおこし始めました。

京都が日本の中心でなくなることなど、金輪際認められないことだったからです。

そうしたところ40日余りの江戸見物を終えて、天皇はいったん京都へ戻ってきました。

しかし、政府内での首都を東京にという動きはほぼ決定的で、同年9月天皇は再度東京へ向かうことになります。

今度は皇后も一緒に東京に移動してしまいました。

いくら「そのうち戻ります」と言い訳しても、京都人はもう信用しません。

文字通り恐慌をきたした京都人は、嘆願ビラをまき、抗議と遷都反対のデモ隊を結成して、何度も御所に対して抗議行動を繰り返しました。

何とかお茶を濁そうとごまかし続けた京都府の役人たちでしたが、とうとう根負けして1870年(明治3年)3月3日に住民代表を集めて、東京遷都の理由と、その代わりに税の一時免除と15万円の基金をもらったことを伝えたのです。

簡単にいうと、その時の京都は、長年連れ添った連れ合いから一方的に最後通牒を突き付けられた夫のようなものでした。

ただ面白いのは。東京遷都といいながら今日に至るまで公には一通の文書も発行されておらず、遷都とは単に天皇が東京へ移動しただけ、という一種の事後承諾のような形で、ことが進められたことです。

一度の詔勅もなかった東京遷都。―――京都人が「そのうち天子様は戻ってきはる。今、東京にいはるのは単なる様子見や。」と考えたがるのは、ここに理由があります。

さて、天皇を失った京都は、政府からもらった手切れ金15万円を元手に独り立ちして生活していかなければならなくなりました。

当時、幕末の戦乱「蛤御門の変」通称「どんどん焼け」で、京都の町は3分の1以上が焼き尽くされていました。

この戦乱の末、1867年(慶応3年)政治は朝廷に奉還されて、王政復古の詔勅が出されます。

最初、京都人は「これで名実ともに京都が新政府の政治の中心地になる」との強い期待を抱きました。

ところが、1869年(明治2年)東京への遷都が決定的になってしまいました。

これは、京都人に極めて深刻な衝撃をもたらすことになります。

というのは、遷都によって天皇家とともに宮家6家、公卿137家、及び97の諸藩邸が屋敷をたたんで東京へ移住してしまったからです。これらの屋敷はすべて無人となりました。

特に御所は東西600メートル、南北1200メートル、面積72ヘクタールの広さがあり、その中に宮邸や公卿邸が密集していたのですが、それらはすべて無人の屋敷になってしまいました。

やがて、塀は崩れ、門は倒れてわずか数年で仙洞御所以外は廃墟と化してしまいます。

さらに、これらの宮家と公卿家を取引先にしていた西陣はじめ関連産業が壊滅的打撃を受けて、京都は死都になってしまうとの経済的恐怖は極めて大きくなっていきました。

35万あった人口も20万以下に激減していました。

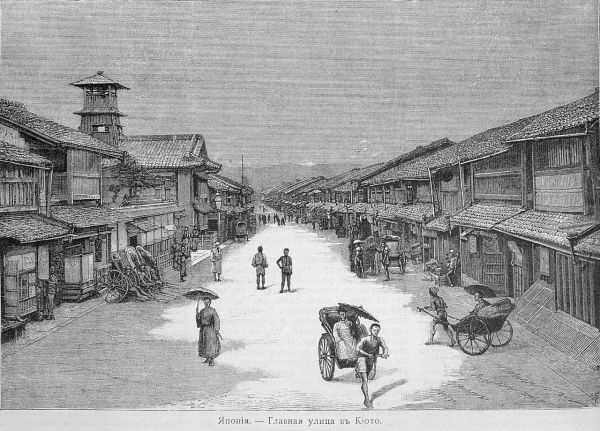

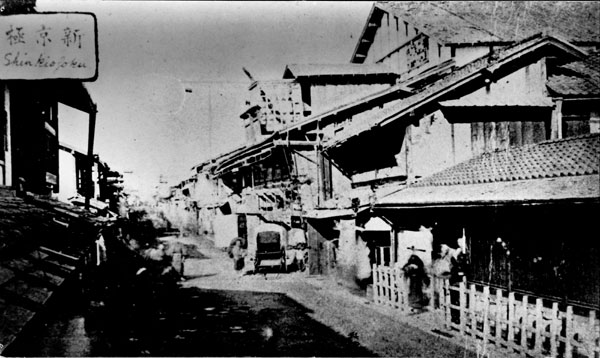

明治時代の京都の市街

京都を産業都市に―――植村正直知事の実行力

こうした状況下、1869年(明治2年)京都の復興に重要な役割を果たす人物が知事を補佐する立場の大参事に就任します。

それが槇村正直です。

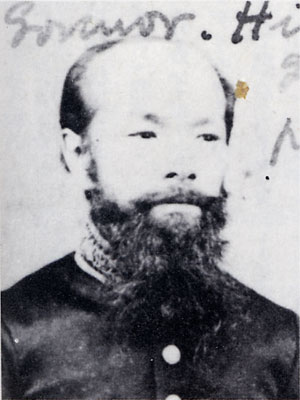

槇村正直

槇村正直は、京都の衰退を憂えた木戸孝允が、特別に派遣した人物でした。

木戸孝允も長州出身、同じく槇村正直も長州の出であり、木戸孝允は幕末の争乱時、若い槇村正直をスパイとして重用していました。

その能力が抜きんでていた槇村正直の能力にほれ込んでいた木戸孝允は、彼の手腕を高く買って京都へ差し向けたのです。

木戸孝允の期待に応えるべく、京都に派遣された槇村正直は在任中の12年間に次々と京都復興の手を打っていきました。

今日、実際に京都が存続しているのは、まさにこの槇村正直の尽力のおかげといってもいいくらいで、彼が成し遂げた成果の数々は実に多岐にわたります。

彼の業績を上げると以下のようになります。

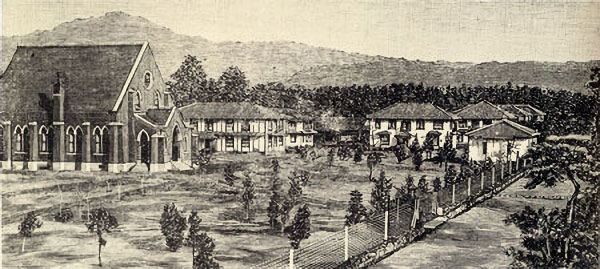

①教育制度の充実。日本初の小学校を開校。(明治2年)

開設された番組小学校

引き続き、英才教育を目的とする4年制の中学校を開設。(明治3年)

さらに、語学の実力をつけるために英語、ドイツ語、フランス語の語学学校を開設。

(明治3年~4年)

加えて女紅場の開設。(明治6年)

女紅場とはいわば府立女子技芸学校のことで、3種類の女紅場が設けられていました。

女紅場

・上流女紅場

華族や士族の子女のための教育機関のこと。

英語、書道、裁縫、算術、茶道などの授業が行われました。

これは発展して、戦前の府立女学校となり、現在京都府立鴨沂高校になっています。

・遊所女紅場

祇園の花街の中に作られました。

授業科目は、料理、書道、華道、礼儀作法、裁縫、養蚕、機織り。

・市中女紅場

裁縫、養蚕、機織りが授業内容でした。

しかし、主な目的は女子の不良化を防ぐためのものでした。

更に、同志社英学校(現同志社大学)の開学。(明治8年)

同志社英学校

京都府立師範学校(現京都教育大学)の開学。(明治9年)

京都府立医学校(現京都府立医科大学)、西本願寺大教校(現龍谷大学)の開学。(明治12年)

京都画学校(現京都市立芸術大学)の開学。(明治13年)

福沢諭吉は1872年(明治5年)に視察のため京都を訪れて、「京都学校の記」を執筆しましたが、その中で小学校のシステムをはじめ各学校の先進性を絶賛しています。

②西陣物産会社の設立(明治2年)

西陣絹織物工場

古くから日本の高級織物の代表として京都の産業の主力を担ってきた西陣織は、幕末の戦乱で西陣の土地が荒廃して文字通り生死の岐路に立たされていました。

槇村は、京都の産業復興には西陣の再生が急務であると考えて西陣物産会社を創設。(明治2年)

さらに、織物先進国であるフランスへ3人の職人を留学させます。

彼らは現地で最新の技術を学び、現地で購入したジャガード織機をはじめ、数種類もの最新の織機を持ち帰りました。

中でも、ジャガード織機はこれまでの織機のスピードの4倍、仕上がりの精巧さは目を見張るものがありました。

この新しい技術と織機は次に述べる舎密局に移されて舎密局の分局として機織工場が建設されていきます。

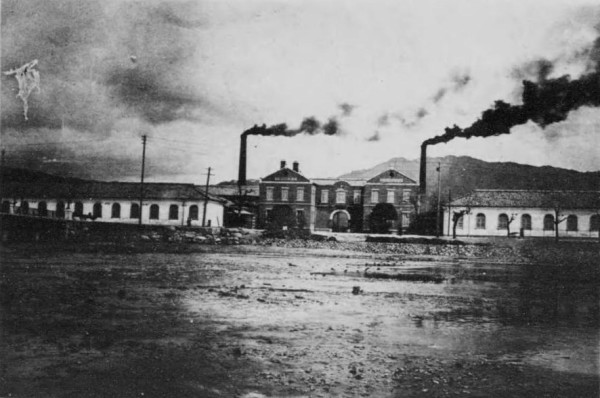

③舎密局(明治3年)

舎密局

「舎密」(セイミ)とはオランダ語のChemieで化学を意味することばに由来しています。

槇村正直の設立の目的は、日本初の学校併設の理化学研究所を開設することにありました。

この研究所の仕事の内容は石鹼、炭酸水、ビール、七宝、ガラス、写真などの本格的な発明と研究でした。

また、洛東清水の名水でビールの醸造を行い販売もしました。

ビールの醸造に当たっては、京都の市内の水質調査を本格的に実施して清水の名水を選んでいます。

また、

一方舎密局では160名以上の学生が理化学を学んでいました。

指導に当たったのはドイツから招聘されたゴットフリート・ワグナーです。

④勧業場(明治4年)

勧業場

業務内容は警察と教育を除いたあらゆる府政に関わる産業包括本部でした。

仕事内容は以下の通りです。

・鉱山の開発、運営。

・荒れ地の開発と指導。

・良林造成

・牧畜振興

・生糸・車・馬・清酒などの税金の管理

・遊郭の管理

具体的には、製革工場の開設(明治4年)、牧畜場の開場(明治5年)、養蚕場の開場(明治5年)栽培試験場の開場(明治6年)、製糸場の開場(明治6年)、合薬局の開設(明治7年)などが挙げられる他、化芥所(明治8年)を開設してなんとゴミのリサイクルまで行っていました。(後の京都環境局になります。)

また一方で、植村は寺や祇園まで巻き込んで文化活動も推進します。

⑤日本初の博覧会を開催(明治4年)

博覧会

京都の産業の発展のために勧業政策の一環として、京都在住の有力商人の協力を得ながら、日本で初めての博覧会を西本願寺の境内で開催しました。(明治4年)

その際の展示物はすべて古物で骨董市との批判もありましたが、全国で初めて未知の催しに取り組んで成功させた京都の町衆の心意気は素晴らしい、と高く評価されました。

これに手ごたえを感じた槇村は早速その年のうちに京都博覧会社を設立。(明治4年)

翌年(明治5年)には第1回京都博覧会が西本願寺、建仁寺、知恩院の3会場で開催され80日間の会期期間中の来場者は4万人、出品点数は2500点でした。

会の雰囲気を盛り上げるために祇園から芸舞妓が呼ばれ踊りが披露されました。

これが現在の「都をどり」の始まりです。

こうした博覧会は翌明治6年から、場所を御所に移して毎年開催されていきました。

明治13年には御所の東隣に常設の博覧会場が完成します。

設計者は舎密局で教鞭をとっていた顧問のドイツ人のゴットフリート・ワグナーでした。

この博覧会場の建物はのちに岡崎に移転して、京都市勧業会館と名称を変えていきます。

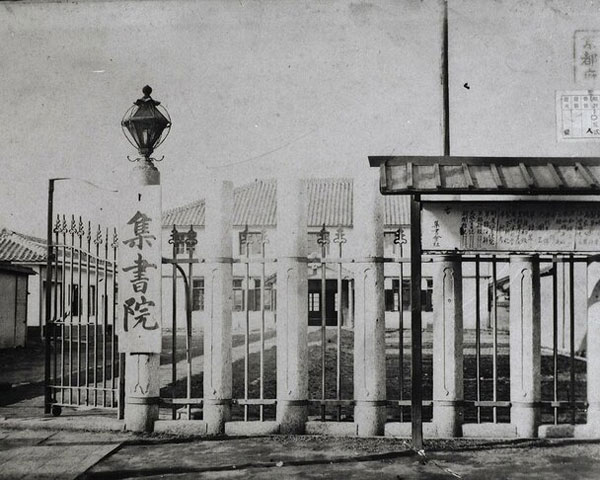

⑥集書院(明治6年)

集書院

植村は早くから公立図書館に深い関心を寄せていました。

彼は府立図書館の開設に並々ならぬエネルギーを注ぎ「集書院」と命名して、堂々たる2階建ての西洋建築の図書館を竣工させています。(明治6年)

開館当初の蔵書数は和漢書2577冊、洋書6120冊でした。

また、植村は活字文化の普及にも貢献しています。

木版印刷がすべてであったときにドイツからいち早く活字印刷機を輸入。新聞業界に活字印刷の導入をもたらしました。

⑦新京極の造営(明治5年)

明治時代の新京極

天正年間に豊臣秀吉が寺町通に寺院を集中させた結果、寺院の境内に縁日が立ち並んで寺町界隈が栄えたことに槇村正直は注目していました。

東京遷都で士気の衰えた京都市民の心意気を盛り上げるべく、寺町通の東に隣接する寺院の土地を買い上げて、三条から四条まで約500メートルの新しい道を通しました。

これによって新京極が誕生。

芝居小屋、浄瑠璃、寄席などの興業場を積極的に誘致しました。

その影響で付近に飲食店なども開業していき、数年後には、新京極は京都随一の繫華街になっていきます。

⑧都をどり(明治5年)

都をどり

明治5年に開催された第1回京都博覧会の余興で披露されたのが始まりです。

槇村正直が作詞を担当、当時新進であった井上流家元の3代目井上八千代が伊勢の「亀の子躍り」から発想した「都をどり」という新芸能様式を創案しました。

以来、毎年開催されて今日に及んでいます。

むすび

以上、簡単ではありますが、植村正直の主な業績を紹介してきました。

これらの事業を推進するにあたって、植村は強引ともいえるほどの辣腕を振るっています。

例えば、宇治の平等院の鳳凰堂を2000円で売却しようとしたり、桃の節句や端午の節句を古臭い慣習だと禁止して、人形つくりの職人や商人の生活を困窮させたりするなど、行き過ぎた面も持ち合わせていたことは否めません。

しかし、植村に課せられた使命は、一にも二にも衰退した京都を再生させることでした。

そのためには、強力なリーダーシップを発揮できる人物を時代そのものが希求していたともいえるのです。

また、彼が活動した時期は地方行政の基盤が著しく貧弱で、上に立つ指導者に断固とした決断力と実行力が求められた時期でもありました。

そんな中で、槇村正直は天性の行動力をいかんなく発揮することができたのです。

とはいえ、時代が進むにしたがって近代国家としての体制や地方政治の制度ができ上がってくると、槇村の権限は次第に狭められていくことになります。

やがて発足した府議会の議員たちとも、専制的な槇村正直は衝突をきたすようになり、遂に明治14年元老院参議官となって東京に転出していきます。

ですが、京都の近代化は、彼が赴任した明治2年から元老院参議官として退出していく明治14年までの約12年間に、間違いなくその礎が築かれたといってよいのです。

その間、彼は欧米の先進技術を積極的に導入し、それを単に工業発展のためだけに利用するにとどまらず、その伝習をもっと広範囲の教育と文化の施策にまで及ぼしました。

これによって、明治初年の廃都という危機を独自の発想で克服し、伝統に頼るだけの京都から近代の京都へと生まれ変わらせたといえます。

明治2年から明治14年までの京都の政治を「槇村時代」と呼ぶ人もありますが、確かにこの時期の彼の活躍はそう呼ぶにふさわしいといえるでしょう。

参考文献

①「古都の異国 あなたも知らなかった京都の顔」京都青年会議所 1974発行

②「京都を復活させた敏腕知事 文明開化に尽力した槇村正直」光永俊郎著 淡交社 2009年発行

③「維新 京都を救った剛腕知事―――槇村正直と町衆たち」 明田鉄男著 小学館 2004年発行

④「京都の歴史 第7巻 維新の激動」 京都史編纂所 京都市 1980年発行

⑤「朝日日本歴史人物事典」 朝日新聞社 1994年発行

⑥「京都府の百年 県民百年史」 井ケ田良治ら編 山川出版社 1994年発行

この記事を書いた人

つばくろ(Tsubakuro)

京都生まれ、京都育ち、生粋の京都人です。

若い頃は京都よりも賑やかな東京や大阪に憧れを抱いていましたが、年を重ねるに従って少しづつ京都の良さが分かってきました。

このサイトでは、一見さんでは見落してしまう京都の食を巡る穴場スポットを紹介します。